花見川区バリアフリーに災害を考える会

第42回メジカラサロン報告

日時 2023/5/20(土) 13:00~15:30

場所 千葉市花見川区畑コミュニティセンター

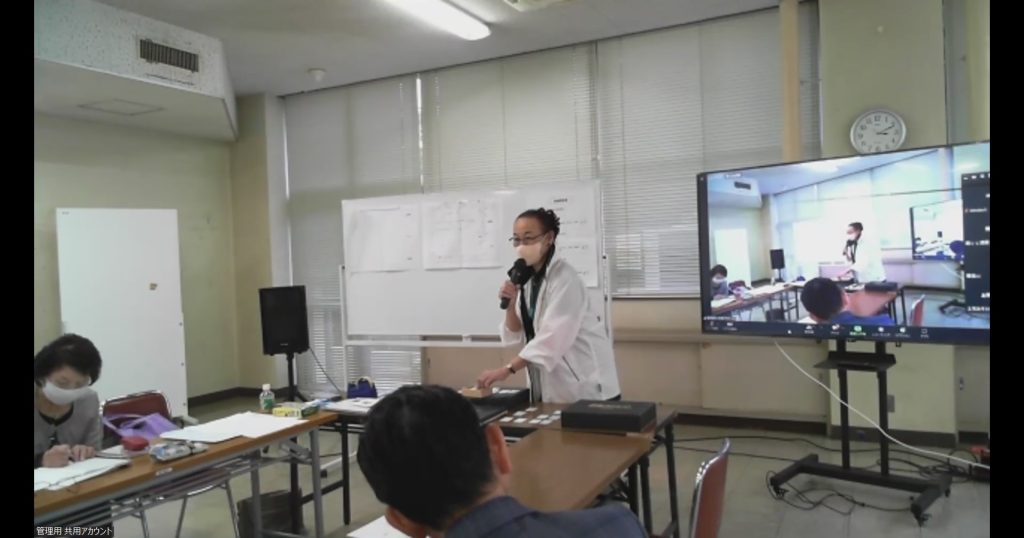

■参加者数

会場参加: 15名:花見川区在住者女性3人、男性2人(避難所運営協議会代表及び役員、を含みます。

■オンライン参加者:: 15名

※参加者のうち4名が視覚障害者

〇開会あいさつ 13:00~13:10

〇米井先生(オンライン参加)講義 13:10~13:30

先生のiPhone画面を共有してアプリ導入・機能の概略を紹介

AppStore で様々なアプリがある

(おすすめ)Yahoo防災、特務機関NERV防災、NHKニュース・防災

Yahoo防災アプリの設定・機能紹介

現在地情報はONがよい(災害が起きた時に居る場所の情報が得られる)

プッシュ通知受ける情報の選択

防災手帳 に役立つメニューが色々ある

「防災タイムライン」「避難場所リスト」「困ったときは」

触れてみるとよい

複数の方が実際にApp Storeからダウンロード(設定の事を含む)

〇会場参加者自己紹介 13:30~13:40

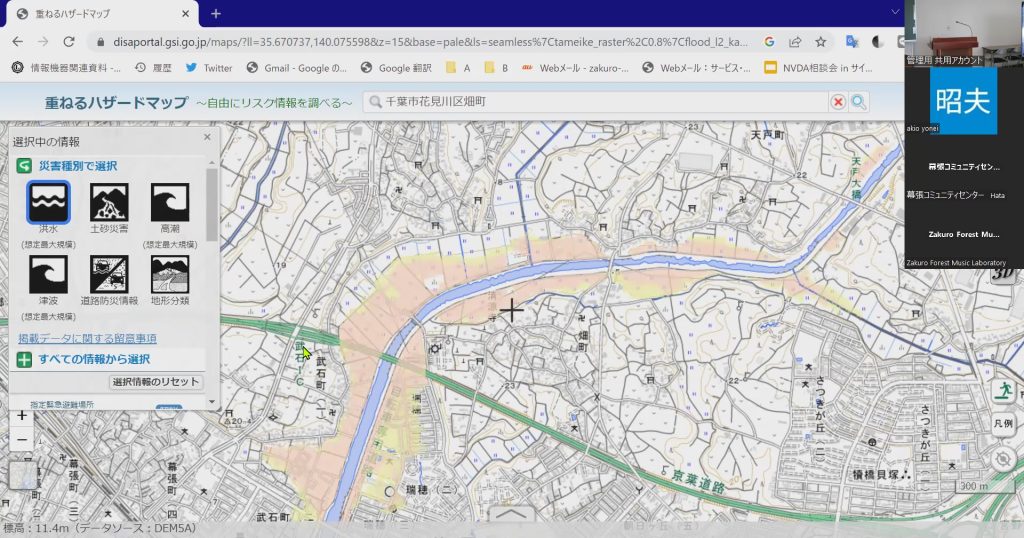

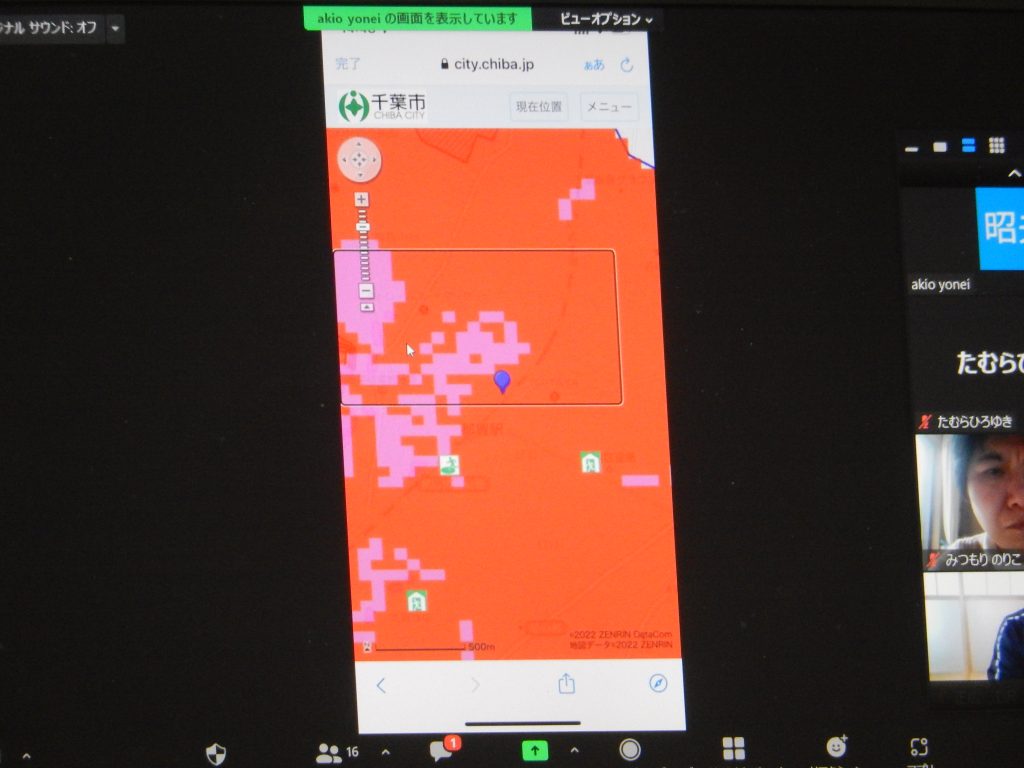

〇加納先生 ハザードマップを見てみる・災害予測について 13:40~14:05

・会場周辺

畑コミュニティセンターについて高台の中にあり様々な災害に対して安全であることが確認された。

参加者の住所町名等から数名の方のハザードマップを実際に調べてみる。災害の種類によってとても脆弱な部分があることが判明。その中で、地元の大大会の方からは、弱いところは休耕田であることを教えていただいた。

海に近いところにお住まいの方は指定避難所が海岸の方向にあることがわかり、本当にそちらに行くのがいいのかそれとも近くの高台のほうにある避難場所に行ったほうがいいのか他の参加者からの感想や思いも伝えられた。

花見川の両岸 浸水予測がある 高潮があったとき 海岸沿い埋立部分全体と花見川両岸浸水予想あり

・検見川町(参加者の一人がお住まい)

・ハザードマップを見る目的 事前準備としていつでも逃げられるように

どんなとき(災害の種類)どこに避難したら良いか 避難所の場所・経路

台風など事前にわかる災害の時は早めに避難

・ハザードマップで予測できるもの

水につかるか等、地形である程度予測できる

予測できないもの 家屋の築年数など

房総半島台風時 瓦屋根(棟瓦、平瓦)風で飛んだり、ズレたり →雨漏り

先日の房総地区地震でも瓦がズレた家あると、雨漏りがあると想像できる

・浸水の場合 低い水位でもずっと水浸しなのか

高い水位の浸水が急にきて、すぐに引いてしまうのか

・過去の災害を記した石碑が建っていることがあり、記録として参考になる

〇奥山代表コメント

先日八王子でJR変電所の影響で何日も周辺が停電 そういった時どう生き延びるか

畑CCには、太陽光発電設備を有している

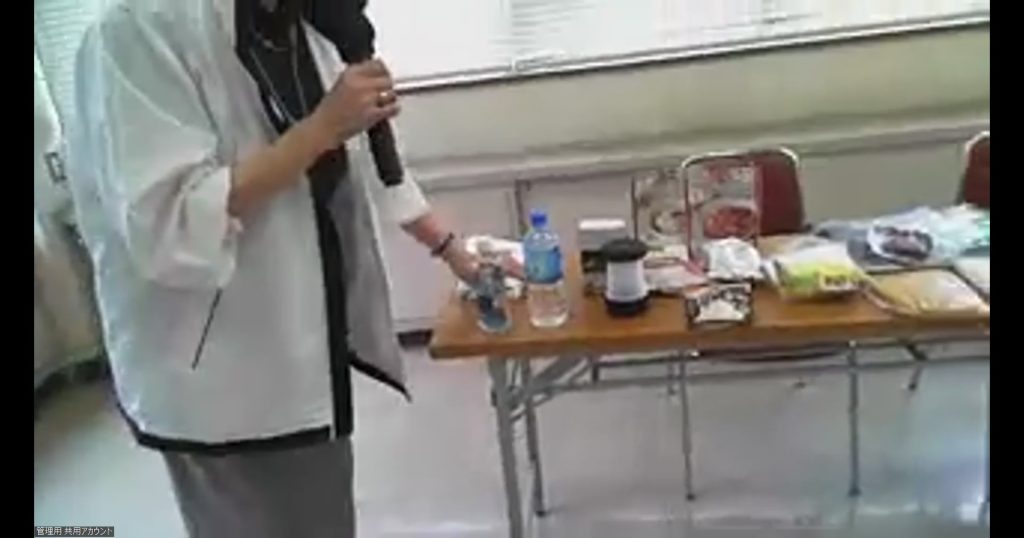

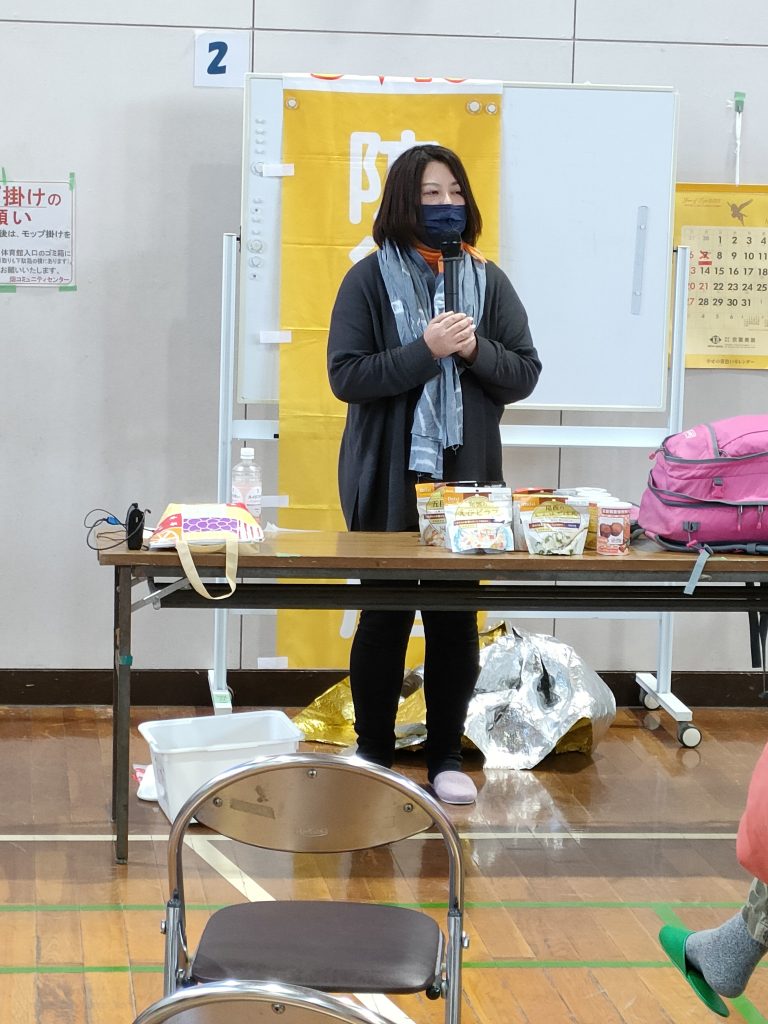

〇災害時用避難時用グッズ展示・紹介(山本さん) 14:05~14:10

いつも山本さんが持ち歩いているもの

45Lゴミ袋 雨の時被れる、地面に敷ける

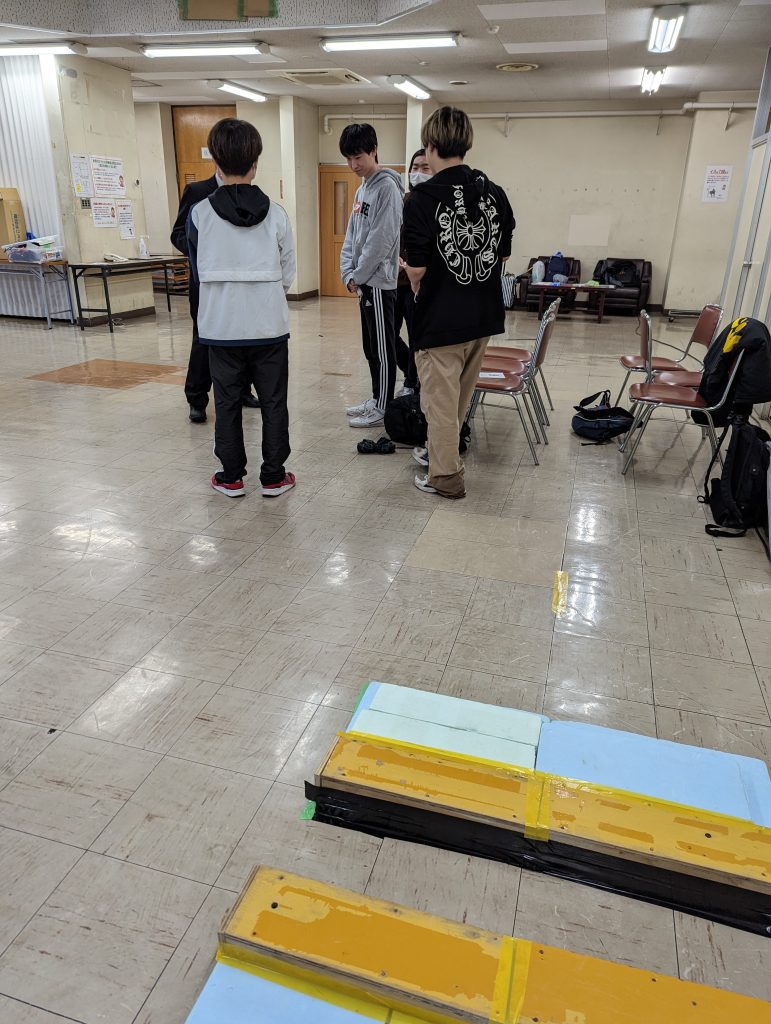

〇誘導体験 14:10~14:35

参加した視覚障害者を、晴眼者参加者が誘導してみる

会場参加者の方は体験がほとんどなかったので、視覚障害のある参加者の方にも手伝いただき誘導の仕方を体験していただきました。また、階段や水をまたぐ体験ツールは今回新しく用意したものでより安全に変化に富む体験を行うことができていました。

泥の中を水浸しの不安定な状態で誘導する新しい体験ゾーンを設置。風と洪水の暴風の音音響のある中で足元の不安定なところを案内していくことについては、皆それぞれはじめてのこと。

とてもぐらぐらするところ支え合いながら確かめながら少しずつ進んでいくということが大事だとわかりました。

パイプ椅子で作った狭い通路 (お手製の)段差/溝をまたぐ通路

(お手製の)がれきが散乱したようなデコボコ道(今回初出展)

・誘導時に「あっち」「こっち」というのはダメ(誘導される側わからない)

・溝をまたぐ 誘導者が先にまたがった状態で、本人がまたがるのを見届ける

・狭い通路は誘導者が先に

〇休憩14:35~14:45

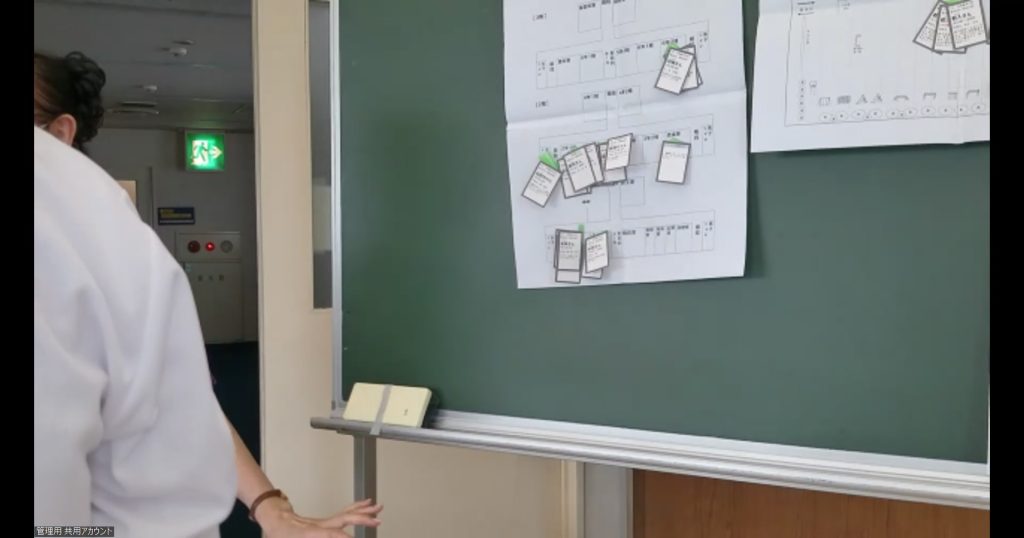

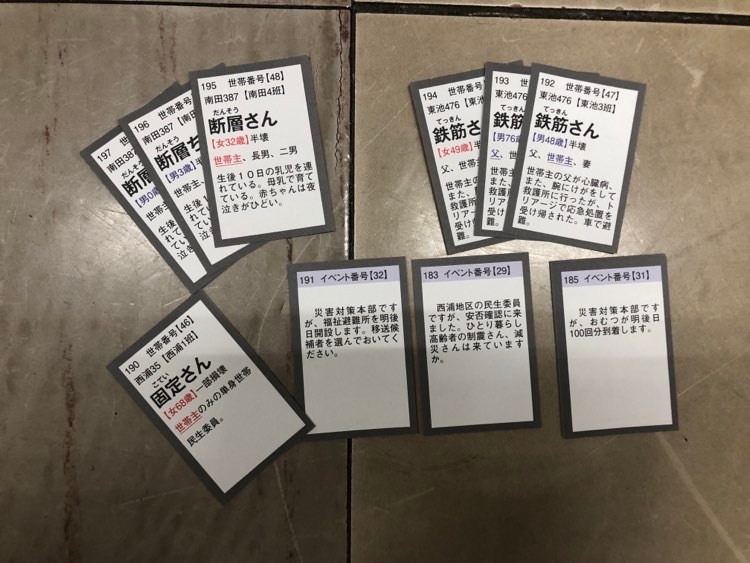

〇避難所運営ゲームHUG体験 ダイジェスト(山本さん)

ゲーム上の具体的な避難所設定内容を説明したのち

カード(避難してきた人達の属性、抱えている事情が書かれている)を読み上げていき

参加者(家族)を避難所内のどの部屋に割り当てるかを考えてもらう

・モデルとなる避難所の概要視覚障害のある人でもある程度わかるように、また参加者の多くが避難所の運営についてはよく理解できてない点から、モデルとなった小学校の校庭や教室の配置その他について説明を行った(※この説明は前提となる条件を言って理解をしていただくために、今後はもっと丁寧にした方が良いと考えられる。)

■このシミュレーションは地震によって大きな災害に上記避難をする可能性のある人が一気に大勢命を守れた人がようやくたどり着いたと言う状況をよく認識しておく必要があることことなどがアドバイザーから助言された。

■福祉避難所の設置について:設置される方向ではあるが数が少ない、障害がある人間と家族や介護援助をしている人が一緒に入れるのかなどまだ対応の仕方の方法があまり明らかではない点もあり、具体的な質問や子会ってほしいと言う考えを積極的に出しながら行政や関係者の話をしていくことが重要とアドバイスがあった。

(加納先生)このゲームの想定は、東日本や阪神のような3百~4百人の避難民が命か

らがら逃げてきていることが前提 何日間かいてもらって移動してもらうとか、体育

館はある程度あけておく

・(奥山代表)職員室は基本的には立ち入り禁止では

・トイレが課題

・ペットの避難 国はペットも一緒に避難できるようにとの方針になっている

犬猫、ケージに入れるよう慣れておく必要もあるかも

〇質疑 Q 避難所に入れなくなる条件というのはあるのか

A 人数的にいっぱいとか、ホームレスのような臭いの問題がある人は、あるようだ

基本、定員内なら入れる

避難所に行かない人、自宅にいる人も多い

公的な物資は、避難所にいないともらえない(災害救助法)

炊き出しその他様々な支援は受けられるだろう

段ボールベッドは手すり無いから、使えない人も多いだろう

〇感想

・避難所ゲームは、地元防災会の皆と是非やってみたい

・このサロンの内容を、何かの役に立てられたら良いと思う

2023年4月15日

第41回メジカラサロン(京葉美装とのコラボレーション)

<花見川区地域活性化支援事業の補助金対象事業>

会場 幕張コミュニティーセンター集会室

参加者数 35名(会場参加者14名、オンライン参加者21名)内、視覚障害者4名

13:15 奥山代表あいさつ

花見川区バリアフリーに災害を考える会はメジカラネットと㈱京葉美装様の共同で

花見川区地域活性化支援事業の補助金対象事業で運営しています。

ホームページに会場内写真を掲載致します。

13;25 米井先生講義

災害に役立つアプリケーションの設定方法

インターネットを通じた防災情報の確保

ヤフー防災アプリ、NHK防災アプリ、その他のアプリ等の紹介

(家族内情報、防災情報、防災速報、)

13;41 岡根ナビゲータ

オンライン

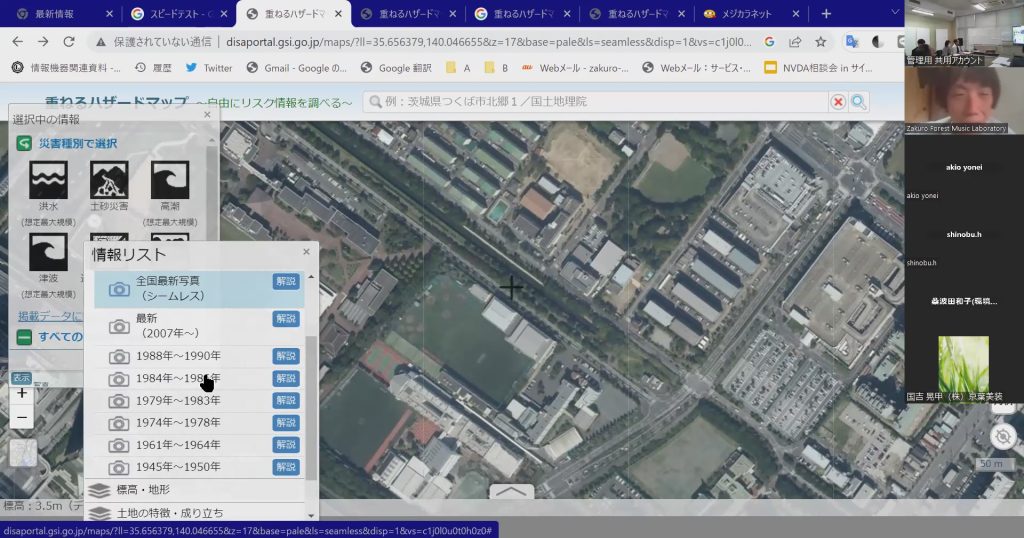

重ねるハザードマップの使い方を確認

グーグルを開く、国土地理院ハザードマップに住所入力(幕張・・・)

市立幕張小が写っている画面から洪水、高潮、等を順番にクリックする。

洪水をタップすると、どれぐらい浸水するかが分かる。0.5ミリ未満、色が濃いのが0.5~3メートルを確認する。

2階から3階まで逃げれば良いことが分かる。

電源、食料がなくて3日間過ごせるかを想定し考える。太陽光発電は、防災の時良いことが分かる。

幕張コミュニティーセンター屋上に、太陽光パネル50枚のせてあるので、パソコン、スマホの電源確保ができる。一次避難場所では、人口呼吸器や透析の電源が必要。

幕張を中心とした、重ねるハザードマップで洪水、高潮、隣の避難所は大丈夫かとスクリーンを見ながら考えた。

14;15 防災グッツ、非常食の紹介、段ボール非難用ベットを設置&体験、簡易トイレの設置&体験、テントの設置&体験、

非難するときの誘導体験ゾーンの体験

14:45 避難所の運用シュミレーションゲーム

職員室、図書室、事務室、校長室、保健室、トイレ、階段等々ある。

非難してきた人の部屋割り、助けられる人、助ける人、もし自分が出来たらどうしたら良いの?

15:15 考えながら避難所の部屋割りを決めていく

感想

Yさん 時間がたったら変えていく。

間取りに何人入れるかで、係の人が早く決められる。教室には1クラスに、椅子、机、ロッカーがある。

ゲーム開始前に、部屋に何人入れるか把握しておく。教室に名札、教室の広さ。

Iさん 避難所シュミレーションは、大変面白く意味がある。ただ前提となる教室の大きさや椅子、机などの配置図等が頭に入っていないと

人数や使い方が判断できない。(これについては、教室の図面配置図が用意されており、膨大な数になるため収録してあるため)

Kさん ヤフーアプリをインストールしてみた。簡単に使え体験できた。

ゲームは素人でも出来る。

運営委員会。皆で考える。色々な情報を。教員室を確保する。

Oさん 情報の共有。

さばいたが、状況は変化する。あっちへ行けとならないようにする。お互いに コミュニケーションをとる。

Kさん シュミレーションが出来た。19号は長期にならなかった。長期では、被災した人達も考える。

役所は1週間は、何にも出来ない。

江戸川区では、ここにいては危ない。アプリで自分の命を守る。出来たら、他人も守る。防災意識を高める。

Oさん 各地域で、逃げ方が違う。ゲームで、このような事が起きたらどうしようと、改めて大変と分かる。

Hさん シュミレーションは何回もやっているが、シュミレーションはやった方が良い。

Yさん 人を大勢受け入れる。直ぐ助けてほしいが、出来る。避難所で閉じ込められる。避難所で、短期、中期、長期になる。

ハザードマップを開いて見てください。

Kさん 家族間で避難場所、危険な場所を把握、認識して話し合い、安全に非難出来るようにする。

災害用キットの体験の感想

段ボールベット:しっかりしていて、安定感がある。ただし、柵のようなものがないと不安。

携帯トイレ:携帯トイレのごみ袋中に、ペット用や大人用の紙おむつとうを使うと、臭い等が封じ込められるのでは。

報告

大学生4人の男性に、誘導してみようを体験していただきました。

アイマスクをしてもらう体験と、視覚障害者と一緒に移動する誘導体験。

視覚障害者に声掛けをしてから、歩行の手引きと狭い場所での誘導、デコボコの段差がある場所の誘導、等々を体験していただきました。

ご参加された方ご協力いただいた方、大変ありがとうございました。改めて、皆様のご協力に感謝申し上げます。

第32回 メジカラサロン報告

日時:2022年3月6日(日曜日) 13時から15時

場所:Zoomによるオンライン開催(講演や防災用品展示、誘導体験は、リアル会場にて実施)

リアル会場:畑コミュニティセンター

テーマ:災害時こそバリアフリー <千葉市花見川区 地域づくり補助金対象事業>

参加者:60名(リアル30名、オンライン30名)/うち、視覚障がい者6名

〈会場の様子〉

①挨拶・参加者紹介

(13時03分)

・挨拶及び本日の予定オリエンテーション(山本、奥山、國吉様、沢村様)

◆講習概要

・防災講演(青木様)

・防災用品について(山本さん)

・誘導体験

・IT講座

②講演 (講師:流山子育てプロジェクト 青木 八重子様)

(13時07分 から13時59分)

講師:青木 八重子 様

流山子育てプロジェクト

①経歴紹介

・防災についての講演(防災寺子屋sole!)

・子供のいる世帯向けの防災ハンドブックの作成、有償配布

など

〈講師の青木様〉

②住居の防災対策

・一番大事なのは災害時にけがをしないこと。いざというときに救急車は来ないし、病院も骨折程度は診てくれないかもしれない(重傷順に診る)。

・寝室の防災ポイント:下敷きになることを防ぐ(阪神大震災や中越地震は圧死が多かった)。

①タンスと天井の隙間を埋める。転倒防止の突っ張り棒が理想だが、段ボールをはめておくだけでもある程度防げる。

②ガラスの飛散防止を行う。飛散防止フィルムが理想だが、厚めのカーテンをしっかりと閉めて寝るのも効果的。

③照明は落ちてもけがをしない、簡便で軽いものにする。

④タンスなどの引き出しにロックをかけておく。

⑤寝室のテレビやラジオは固定するか、頭に当たっても痛くないものにする。

・リビングの防災ポイント:行動をあらかじめ決めておく。

①テーブルの下にもぐってみて、安全を確保できるかやってみる

②子供のいる家庭では「ダンゴムシのポーズ(頭と首を守るようにうずくまる。小さい子供に対しては親子が向かい合わせになるように正座し、正座した親の膝に子供の頭を載せる。そして親が覆いかぶさるように伏せる)」を取れるように、日ごろから遊びの中に取り入れる。

・キッチンの防災ポイント:何も考えずにキッチンから出る。

①最近のガスコンロは一定以上の揺れがあると止まる仕組みになっている。火を止めに行こうとするとかえってやけどする可能性があるので、とりあえず離れる。

②揺れが収まったら長袖長ズボンに靴、手袋(革手袋がよい。なければ軍手でも可)の装備で片付けに行く。

③キッチンは日ごろから整理しておく。食器棚にズレ防止のゴムマットを敷くのもよい。

・風呂・トイレの防災ポイント:ドアを開けて逃げ道を確保する。重いものを置かない。

③被災時の備え・行動

・アルミシートをカバンの中に常備しておく。毛布代わりになり、体温を保つことができる。

避難所に食料はあっても毛布がないこともある(5人で1枚とか)。

・口腔衛生を保つ。

口の中が汚いと感染リスクを高める。歯を磨いたり口をゆすいだり、ガムを噛んだりする。

・高齢者や臨月の妊婦、障がい者など早めに避難をしたい場合は福祉避難所やコミュニティセンターへ。学校は避難所開設前には避難できない。

・避難所は住めなくなった人が行く場所と考える。自宅が無事な場合は自宅避難がよい。

・家庭にもよるが、冷凍庫のものを食べる⇒冷蔵庫のものを食べる⇒常温のものを食べる、でだいたい1週間もつといわれている。

耐熱性のポリ袋に食材と調味料を入れ、ゆでる真空調理法がおすすめ。白米も炊けるしプリンも作れる。

・非常食は通常の食料を食べつくした後に食べるもの。美味しいもの、食べてにっこりするものを備えておく。のどが渇くので濃い味のものはあまりお勧めしない。また、お菓子も備蓄するとよい。

④おすすめ防災アイテム

・ラジオ

・携帯の充電器(ソーラーがおすすめ。手回しは疲れる)

・カイロ

・トイレットペーパー

・水のいらないシャンプー

・体拭き、お尻ふき

・マスク

・ハンドジェル

・ウォーターバッグ

・ベビーカー、シニアの買い物用カート、キャスター付きバッグなど(水を運ぶための手段)

・クシ

・スプーン

・メモ

・ペン

・当座の食料(ゼリー飲料・カロリーメイトなどあまり咀嚼音や匂いの出ないもの、飴、氷砂糖)

・着替え(衣類用の圧縮袋に入れるとよい)

・毛布(フリースタイプがおすすめ)

・キッチンバサミ(食料を分けるのに使用)

・雨合羽(雨を防ぐだけでなく、衣類の下に着ると防寒にもなる)

・健康保険証、お薬手帳、母子手帳のコピー

・晒(おんぶ紐、抱っこ紐、怪我した人を担ぐ、防寒、包帯などの代わりになる。青木様は藍染めした半反の晒をマフラー代わりにしていた)

③誘導体験(奥山)・防災グッズ紹介(株式会社グリーンケミー 岩梨様、山本さん)

(13時59分 から13時34分)

①誘導体験(奥山)

・目隠しして椅子の周りをまわってみる体験

⇒結構怖い。急に押したりひっぱったりすると怖い、ということを体感

・段差や溝、狭い道の誘導方法をレクチャー。

・段差はつま先ギリギリまで行く。段差の先に溝がある場合はまたぐ前に案内。またぐ1歩目は後ろに重心かけたままで。

・短い段差は確かに誘導するのが難しいが、災害時塀が倒れていたり垣根が倒れていたり、街路樹の枝が重なっていたりする状況はだいたいこんな感じ。

〈誘導体験の様子〉

(晴眼者の目の周りにマスクをしてもらい、その場で2回転。目の見えない状態を体験。)

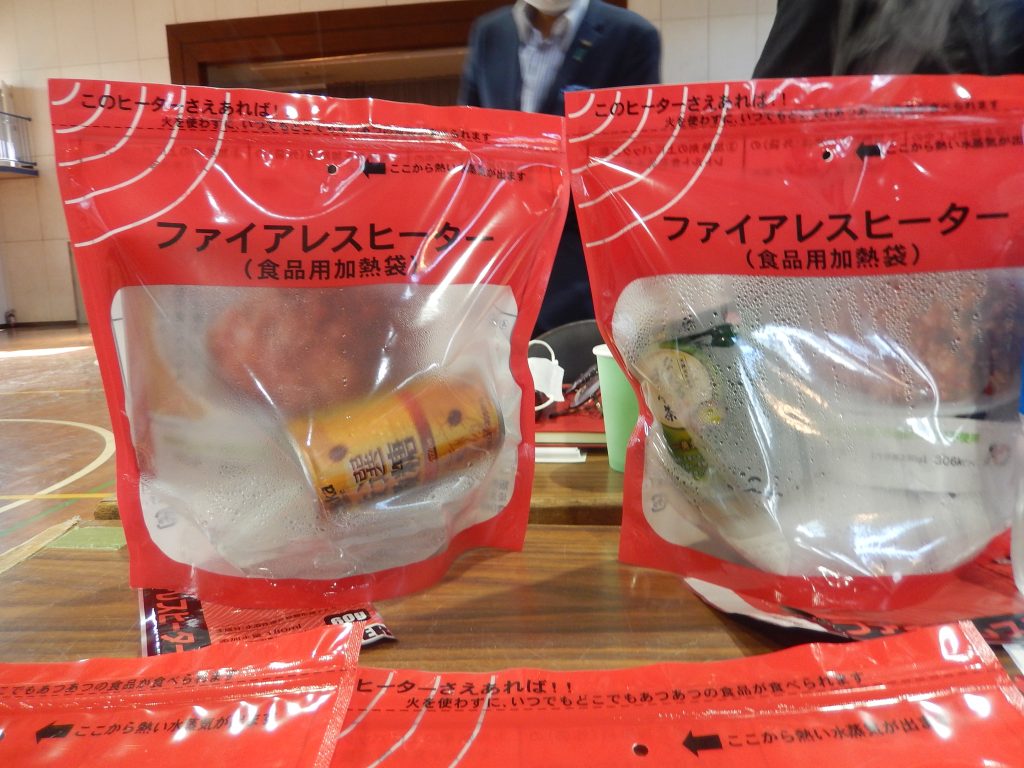

②防災グッズ紹介(株式会社グリーンケミー 岩梨様、山本さん)

・防災食品やファイアレスヒーターの実物展示(株式会社グリーンケミー 岩梨様)

オンラインショップや全国のカインズホームで取り扱っている。

・100円ショップでそろう防災用品(山本さん)

革手袋、火打石、アルコールランプストーブ、水タンク(太陽熱で温め、シャワーに使えるよう黒い袋のもある)、台所アルミシート(ウレタン。クッションになる)

④IT講座(米井さん)

(13時34分 から14時58分)

①Yahoo!防災(防災速報)

・Yahoo!防災(防災速報)の操作説明。

・ハザードマップは読み上げに対応していない。家族とハザードマップを見ながら会話するとよい

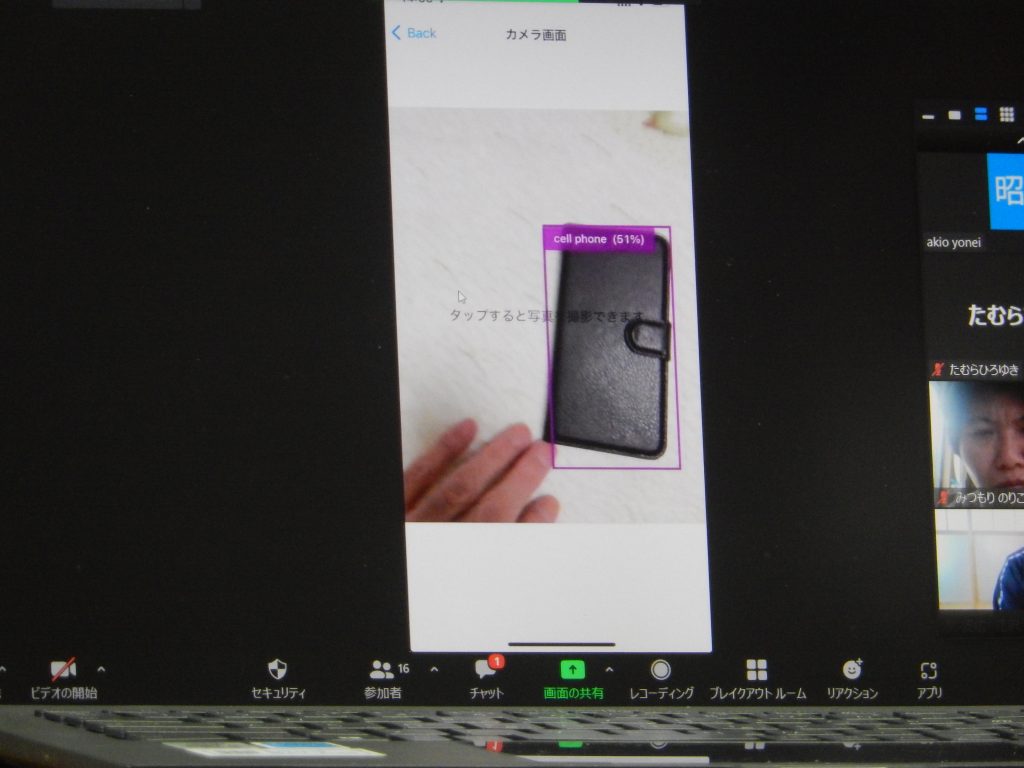

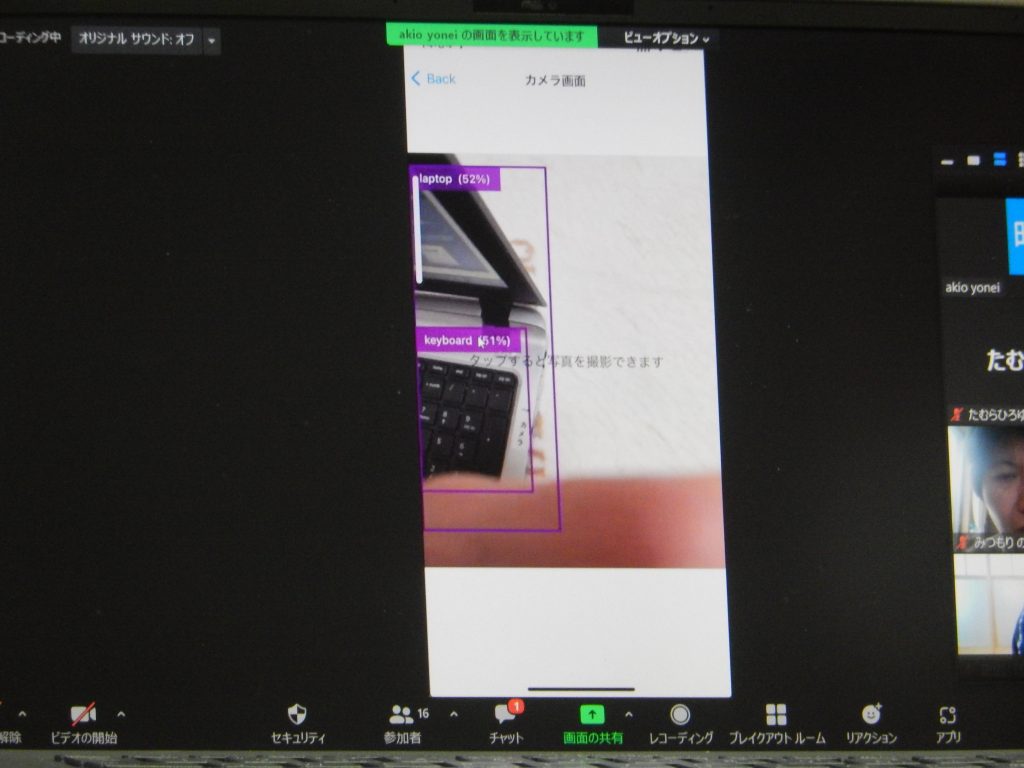

②Seeing AI

・読み上げアプリ。オフラインでも動作する(読み上げ精度はオンライン時より劣る)。

・掲示物のあたりをつけ、支援を求めることができる。

③TFcam

・撮りたい対象物を選択し、ブザーが鳴ったときにシャッターを押すとある程度間違いのない写真が撮れる。目が見えなくても自力で写真を撮れるアプリ。

・うまく使いこなせば災害時の保険申請などに必要な家の様子を収められるかも。

⑤個別対応

(14時58分 から15時06分)

・アプリのダウンロードなど。App storeが見つからない人もいた。

・「Yahoo防災速報」アプリを初めてインストールする際、Yahooのアカウント設定の一部なのかもしれないが、支払方法を選択させると思われるメニューが表示されて立ち往生した。

・位置情報などはすべて同意する。いらないと思ったらアンインストールすればよい。

・見えない人、健常な人みんなでマップを見たり災害時の話をしたりするとよい。

・千葉市の災害ポータルサイトについては、ハザードマップのリンク先が大変深いところにあり、健常者でも見つけにくい。

・ハザードマップの見方使い方についての解説が丁寧に行われていない。

・視覚障害者が見たときに音声で検索がうまくいかない(サイト内の選択メニューが画像だけの箇所があり、リンクの中身が音声読み上げされずメニュー選択して先に進めない)

(会場にて アプリを参加者同士援助しながら操作している様子)

⑥次回案内

(15時06分 から15時10分)

◆次回の案内・今後の予定

※来年度以降は未定です。次回の開催が決定次第メールやWebサイト上でお知らせいたします。

・リアル会場の方は非常食のお土産があった。

◆感想

・防災のことをやっているが、今回のような企画はなかった。視覚障がい者の誘導は全然わからなかったので、いい体験になった。

・今回は2回目。聞くたびにためになる。この講座の前に安全確認訓練を行ったが、とにかく毎回行うことが大事だと思った。コロナ禍でもやるべきことだと思った。

・防災のリュックサックや非常食などの対策を家で行っていなかったので勉強になった。どういうのが必要かまた機会があれば参加したい。

・Zoom参加。青木先生の避難時の必要事項、持ち物は大変参考になった。

誘導体験は音声が小さかったが、会場内の様子はわかった。

米井先生の防災アプリの件、ハザードマップの件、TFcamの件どれも興味深かった。

中でもTFcamは特に災害時、周りの様子が分かると不安も軽減すると思った。

防災グッズの情報として、下着洗濯バッグが新聞に掲載されていた。機会があれば共有したい。

・避難所である体育館をそのまま使っているため、とても寒かった。

主催者・事務局から

・参加いただいた皆様、ご協力いただいた皆様、ご支援ありがとうございます。

以上

第30回メジカラサロン報告

メジカラネット3周年記念 特別サロンとして開催—

◆テーマ:バリアフリーに災害を考える

◆主催:花見川区バリアフリーに災害を考える会

※メジカラネットと(株)京葉美装のコラボ推進組織

◆エコメッセちば2021にオンライン出典、実行委員会の双方向企画に参加

イオン株式会社の協賛としてSDGS取り組み紹介

◆開催場所:千葉市花見川区幕張町3-7730-4

幕張コミュニティセンター集会室

◆特別協賛:流山子育てプロジェクト(NKP)様のご協賛によるコラボ企画として開催:防災コーディネーター 青木八重子様

◆補助金等:千葉市花見川区 地域づくり補助金を受けて開催

◆開催方法:Zoomによるオンライン主体、会場は定員1/2

◆天候:午前中強い雨のち小雨

◆参加者:38名(会場23名)うち視覚障がい者6名、会場3名)

参考:2日間の合計64名(会場35名)うち視覚障がい者9名(会場6名)

◆サロン内容

12:35 中継切り替え確認後、招待者の承認

佐藤:オンライン

13:00 開会、オリエンテーション:山本

本日のメニューと進め方、お願いごと

※参加者紹介 スタッフ、関係者紹介、

開催趣旨とメジカラネット紹介:動画上映:中止

第1部 特別公演:青木様

※青木先生から体験理解に基づくとても分かり易い説明を頂いた。

※キーワード:いざとなった時、実際にやってみたことしかできない

第2部① 参加者に防災情報源をスマホに導入設定体験:田村様

13:30 体験メニュー1 防災情報を知るには?

情報源、アプリ、防災ポータルサイトとハザードマップを見る

※会場参加者が自分のスマホに実際にダウンロードして設定できた。

※千葉市の災害ポータルサイトのハザードマップが難しいとの感想でした。

②便利なグッズ:青木様から持ち物紹介、会場展示物の紹介、休憩を兼ねて

イオン様ローリングストック紹介ビデオ

14:00 休憩を兼ねて会場の グッズの紹介 体験者のレポート

避難所の工夫 会場の備品:火を使わない湯沸かし、試食品、

家族用テント、ダンボールベット

◆試食コーナーも体験

※※意外とおいしい、離乳食というには味が濃すぎるが高齢者などにはいい

※ ゲームは今回は中止

14:20 障碍者の立場に立って 目隠し誘導体験

◆手助けけをしてみる(会場に段差を作ってまたいで誘導する体験)

①不織布マスクを目にもしてみて

②白杖の使い方

㈢誘導してみる 参加した視覚障碍者が誘導され役

※体験参加者は障害物を災害時の避難に見立てて案内

※感覚の違い、怖さ、何が困るか、危ないか理解できた

周りの人にも広めたい

15:00 意見交換、アンケート

※会場の音声が届いていなかった

※防災についての体験に基づくお話は大変わかりやすかった。

※この地区の小中学校区の家庭の人にも紹介したい。

※目隠しをしてみて音や声をかけることの大切さが理解できた。

※実際に倒木を想定した誘導体験はとてもよかった。

体験者を増やしたい。マニュアルが欲しい。

15:20 イオン様SDGS取り組み紹介ビデオ上映

今後の予定(来年1月以降に畑コミュニティセンター及び中央区で予定)

活動推進への協力依頼など

15:33 終了